Il caso Scurati è archiviato. Intendo proprio archiviato, cioè, negli anni nei decenni e nei secoli si troverà negli archivi che il capo del governo italiano, anno 2024, non ha gradito un monologo sul 25 aprile (è domani! Evviva!). Dico archiviato proprio nel senso che se ne troverà traccia per sempre, dal Guardiana Le Monde, dalla Frankfurter Allemaigne al Times, e giù per li rami, fino al Mongolian Monitor o Philippine Today, insomma una notizia di portata mondiale anche se non è una notizia: ai fascisti non piace l’antifascismo, fingiamo stupore.

Lasciamo i dettagli ai bravi cronisti, ai Mazzinologi, intesi come esegeti del potere a viale Mazzini, con appena una notazione in margine. Con la sua telefonata ai gerarchi del servizio fu pubblico in cui Giorgia Meloni ha fatto notare che dovevano metterla subito sui soldi – cioè infangare uno scrittore perché non lavora gratis, e diventa ricco con la Resistenza (ahah, ndr) – la capa del governo ha certificato una sua propensione in scienze e tecniche della censura. Cioè: non ha cazziato i suoi perché l’avevano fatto, ma perché l’avevano fatto male, maldestramente. Infangare il censurato, delegittimare chi dice una cosa sgradita, pungerlo in un punto che non riguarda le sue parole, ma tutto il resto, per quanto grottescamente strumentale e belluino, è esattamente un metodo fascista. Quindi, per paradosso, Meloni ha rimproverato i suoi non già di aver fatto un autogol, ma di non aver applicato un metodo; non di aver bastonato, ma di aver bastonato male, da dilettanti.

Lasciamo i dettagli ai bravi cronisti, ai Mazzinologi, intesi come esegeti del potere a viale Mazzini, con appena una notazione in margine. Con la sua telefonata ai gerarchi del servizio fu pubblico in cui Giorgia Meloni ha fatto notare che dovevano metterla subito sui soldi – cioè infangare uno scrittore perché non lavora gratis, e diventa ricco con la Resistenza (ahah, ndr) – la capa del governo ha certificato una sua propensione in scienze e tecniche della censura. Cioè: non ha cazziato i suoi perché l’avevano fatto, ma perché l’avevano fatto male, maldestramente. Infangare il censurato, delegittimare chi dice una cosa sgradita, pungerlo in un punto che non riguarda le sue parole, ma tutto il resto, per quanto grottescamente strumentale e belluino, è esattamente un metodo fascista. Quindi, per paradosso, Meloni ha rimproverato i suoi non già di aver fatto un autogol, ma di non aver applicato un metodo; non di aver bastonato, ma di aver bastonato male, da dilettanti.

Per paradosso, alle voci favorevoli alla censura (tutta la stampa di destra del Paese, con l’eleganza che la contraddistingue) se ne uniscono alcune ambigue per altri versi. Una vulgata che vuole la censura come inefficace e stupida perché otterrebbe l’effetto opposto, cioè: ah, che fessi i censori, finiscono per diffondere ciò che volevano bloccare. E’ un argomento molto scivoloso, perché noi non sapremo mai quanti e quali episodi di censura sono andati invece a buon fine, quali pressioni hanno funzionato (si suppone decine, centinaia) a fronte di un caso che è arrivato all’onore delle prime pagine. E’ la storia dell’iceberg, di cui vediamo la punta, ma se non siamo scemi sappiamo che là sotto c’è una gran massa che non si vede.

In un bel volume di Riccardo Cassero (Le veline del Duce, come il fascismo controllava la stampa, Sperling & Kupfer, 2004) si può cogliere fior da fiore da quella prepotente idiozia che fu la censura ai tempi del Puzzone. Deliziosi scampoli di prosa come “Continuare a non toccare l’argomento delle code davanti ai negozi per l’acquisto di vari generi” (13 febbraio 1941). Oppure: “Non parlare per ora di richieste di aumenti di stipendio degli impiegati” (9 marzo 1939), e via così, in un florilegio esaltante di divieti, ammonimenti, minacce, esilaranti noterelle di vita e costume: “Non dev’essere assolutamente recensito il libro di Eleonora della Pura ‘Lo scolaro Benito Mussolini’” (23 giugno 1938), o anche “Basta con Greta Garbo!” (14 marzo 1938).

Oggi i mezzi sono più raffinati, certo, ma non meno ridicoli e violenti. Per difendersi, bisognerebbe tenere conto che per una censura che va a vuoto ce ne sono mille che vanno a segno, e che il censore esiste non perché ogni tanto fa una figura di merda, ma perché spesso riesce nel suo intento. Insomma, bisognerebbe stare più attenti non solo a quello che si dice, ma anche a quello che non si può dire, e infatti non si dice. E’ antifascismo anche questo. Buon 25 aprile.

-

E così, la nuova Alfa Romeo, cambia nome prima ancora di nascere, come quei bambini che secondo la nonna dovevano chiamarsi Mario e invece no, li chiamano Kevin, o Deborah con l’acca. Bene, una vittoria del made in Italy, anche se non è andata proprio così, e la cosa fa ancora più ridere. Sì, perché la nuova Alfa – fatta in Polonia, a Tychy – doveva chiamarsi “Milano”, ma Adolfo Urso, che si fregia (“me ne fregio!”) del titolo di ministro del Made in Italy, si è un po’ imbizzarrito sostenendo che non si può chiamare “Milano” una cosa fatta a ottanta chilometri da Cracovia, sacrilegio. E allora, in segno di distensione e “per promuovere un clima di serenità” (testuale), l’Alfa Romeo la chiamerà “Junior”. Il ministro Urso ha detto che “è una buona notizia” (testuale). Cioè, la nuova Alfa continueranno a farla in Polonia, ovvio, pagando stipendi polacchi, ovvio, ma non subiremo l’affronto di sentirla chiamare con il nome di una città italiana. Non sentite anche voi questo profondo sollievo?

E così, la nuova Alfa Romeo, cambia nome prima ancora di nascere, come quei bambini che secondo la nonna dovevano chiamarsi Mario e invece no, li chiamano Kevin, o Deborah con l’acca. Bene, una vittoria del made in Italy, anche se non è andata proprio così, e la cosa fa ancora più ridere. Sì, perché la nuova Alfa – fatta in Polonia, a Tychy – doveva chiamarsi “Milano”, ma Adolfo Urso, che si fregia (“me ne fregio!”) del titolo di ministro del Made in Italy, si è un po’ imbizzarrito sostenendo che non si può chiamare “Milano” una cosa fatta a ottanta chilometri da Cracovia, sacrilegio. E allora, in segno di distensione e “per promuovere un clima di serenità” (testuale), l’Alfa Romeo la chiamerà “Junior”. Il ministro Urso ha detto che “è una buona notizia” (testuale). Cioè, la nuova Alfa continueranno a farla in Polonia, ovvio, pagando stipendi polacchi, ovvio, ma non subiremo l’affronto di sentirla chiamare con il nome di una città italiana. Non sentite anche voi questo profondo sollievo?

Se volete provare un altro grande sollievo a proposito del made in Italy e della gioia di produrre in Italia merci italiane, potete fare un viaggetto in Lombardia, alle porte di Milano (pardon, Junior) e precisamente ad Arese, dove c’era un tempo il grande stabilimento dell’Alfa Romeo e ora c’è il centro commerciale sedicente più grande d’Europa. Nel 1982, anno di massima occupazione, lavoravano lì dentro 19.000 operai, e oggi, se va bene, ci lavorano trecento commesse. Una prece.

Che il ministro Urso fosse nei giorni scorsi in trance agonistica si spiega con una grande celebrazione, cioè la prima giornata del made in Italy, una data ricca di eventi, celebrazioni, manifestazioni su quanto siamo bravi noi e pippe tutti gli altri, fissata non a caso il 15 aprile, il giorno del compleanno di Leonardo Da Vinci, uno che tra l’altro finì a lavorare in Francia, non fa una piega.

Tra le norme sollevate per convincere Alfa Romeo a cambiare il nome della sua macchina ci sono quelle sull’italian sounding, che si chiama proprio così, in inglese, per dire che non solo il made in Italy va fatto in Italia, ma che non si può nemmeno fare i furbetti richiamando vagamente nomi italiani, bandierine, tricolori, parole, Colossei e torri di Pisa o cose così, tipo il formaggio Parmesan. Che le due espressioni che ci difendono dai cattivi stranieri che fingono di produrre cose italiane siano in inglese (“made in Italy” e “italian sounding”) fa un po’ ridere anche quello, ma non ci scandalizzeremo essendo un paese di crazy.

Di italian sounding, comunque, ha parlato anche la capa del ministro Urso, il/la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla fiera del vino di Verona, con i soliti toni volitivi e mascelluti: “Saremo implacabili contro chi pensa di usare il nome italiano per vendere prodotti che non hanno l’eccellenza che l’Italia può vantare”. Implacabili contro il vino “Barollo” (due elle) venduto in America, o il formaggio “Parmesao” che impazza in Brasile. Spezzeremo le reni all’aceto “Deutscher Balsamico”, insomma, lo inchioderemo sul bagnasciuga, nessuna pietà.

Il tutto mentre le aziende italiane ce le comprano i francesi (moda e lusso), gli spagnoli (cibo), gran parte del patrimonio immobiliare della città di Milano è in mano a fondi d’investimento de Quatar, le due grandi squadre di calcio della città di Junior sono una cinese e l’altra americana, e negli ultimi dieci anni oltre 400 mila giovani italiani tra i 20 e i 34 anni sono andati a vivere all’estero. Insomma, in made in Italy è bello, ma non ci vivrei.

Ehi, voi! Il 4 maggio la compagnia I Pinguini Theatre (ri)mette in scena “Montabbano sono!”, al Teatro San Leone di Firenze. E’ una commediola che viene da un racconto che stava in un mio vecchio libro (Piovono Pietre, cronache marziane da un paese assurdo) e che il bravo Luca Palli, col mio modesto aiuto, ha trasformato in una pièce per il palcoscenico. La regia è di Pietro Vené, le musiche di Marco Morandi. Poi ci sono gli attori, tutti bravissimi: Pietro Venè, Marco Bartolini, Cristina Bacci, Iacopo Biagioni, Bettina Bracciali, Paolo Gualtierotti, Ilaria Morandi.

Insomma, magari qualcuno vuole andare a teatro, pensa che matto!

Qui c’è il pezzo de La Nazione

Se ci fate caso quando vogliono tirarvi una fregatura, ma di quelle belle grosse, la battezzano con qualche parola inglese, tipo il Jobs Act, per intenderci. Eccezione notevole, ormai più che ventennale, una fregatura, ma di quelle grosse, battezzata con qualche parola latina: la par condicio. Luminosissimo esempio di brutta legge che andava fatta perché Silvio buonanima aveva le sue tivù, e poi aveva anche le tivù di tutti, cioè quelle pubbliche, e allora si dovette tentare un argine, per quanto risibile, e regolare gli spazi, in modo che non parlasse solo lui. Che oggi si discuta su come modificare quell’obbrobrio per cui se arriva uno che dice A ci vuole per forza uno che dica B è abbastanza logico: tutti tirano la coperta dalla loro parte. Il governo vuole che i suoi ministri siano considerati esterni al meccanismo, per esempio. Cioè in un dibattito potremmo avere la parola del governo, poi la parola di uno di destra, e poi la parola di uno di sinistra (mi scuso per le parolacce), e quindi ecco che avremmo la tris condicio. Poi c’è la proposta Boschi, povera stella, che vorrebbe applicare la par condicio anche ai non politici, cioè praticamente fare un esame del sangue a giornalisti e commentatori, per ammettere ai dibattiti televisivi solo quelli neutri come il sapone per neonati, che non sporchino, che non stiano da nessuna parte, che non rompano i coglioni con le domande, tanto varrebbe mettere un vaso col ficus. Ricorda un po’ quei film americani dove gli avvocati scelgono le giurie: questo no perché è portoricano, questo no perché ha un figlio che fa il marine, questo no perché nel 2013 ha fatto un tweet contro la Leopolda, eccetera eccetera. Piuttosto divertente. Chi decide come e quanto, e in quale nuance o sfumatura un giornalista sia schierato, non si capisce, ma forse ci sarebbe una speciale commissione, e poi una commissione per scegliere la commissione, e in sostanza farei fare tutto alla Boschi, così finalmente si trova un lavoro.

Se ci fate caso quando vogliono tirarvi una fregatura, ma di quelle belle grosse, la battezzano con qualche parola inglese, tipo il Jobs Act, per intenderci. Eccezione notevole, ormai più che ventennale, una fregatura, ma di quelle grosse, battezzata con qualche parola latina: la par condicio. Luminosissimo esempio di brutta legge che andava fatta perché Silvio buonanima aveva le sue tivù, e poi aveva anche le tivù di tutti, cioè quelle pubbliche, e allora si dovette tentare un argine, per quanto risibile, e regolare gli spazi, in modo che non parlasse solo lui. Che oggi si discuta su come modificare quell’obbrobrio per cui se arriva uno che dice A ci vuole per forza uno che dica B è abbastanza logico: tutti tirano la coperta dalla loro parte. Il governo vuole che i suoi ministri siano considerati esterni al meccanismo, per esempio. Cioè in un dibattito potremmo avere la parola del governo, poi la parola di uno di destra, e poi la parola di uno di sinistra (mi scuso per le parolacce), e quindi ecco che avremmo la tris condicio. Poi c’è la proposta Boschi, povera stella, che vorrebbe applicare la par condicio anche ai non politici, cioè praticamente fare un esame del sangue a giornalisti e commentatori, per ammettere ai dibattiti televisivi solo quelli neutri come il sapone per neonati, che non sporchino, che non stiano da nessuna parte, che non rompano i coglioni con le domande, tanto varrebbe mettere un vaso col ficus. Ricorda un po’ quei film americani dove gli avvocati scelgono le giurie: questo no perché è portoricano, questo no perché ha un figlio che fa il marine, questo no perché nel 2013 ha fatto un tweet contro la Leopolda, eccetera eccetera. Piuttosto divertente. Chi decide come e quanto, e in quale nuance o sfumatura un giornalista sia schierato, non si capisce, ma forse ci sarebbe una speciale commissione, e poi una commissione per scegliere la commissione, e in sostanza farei fare tutto alla Boschi, così finalmente si trova un lavoro.

La par condicio, o quel che le somiglia ormai molto vagamente, si applica fortunatamente solo nell’imminenza delle scadenze elettorali e non tutto il resto dell’anno, quando gente che ha il due o il tre per cento – non voglio fare nomi, non è che ce l’ho con Calenda – passa le sue giornate e serate in tivù a pontificare come in una dittatura dell’Asia centrale. In quel caso – e solo quando parli qualcuno che non si allinea – il refrain è un altro, quello intramontabile del “contraddittorio”. Meccanismo geniale e micidiale, per cui ogni affermazione dovrebbe essere corredata da un’affermazione speculare e contraria, pena il drizzarsi in piedi di qualche solerte pipicchiotto che urla: “E senza contraddittorio!”. Suggerirei in questo caso di applicarla a tutto lo scibile umano e ad ogni espressione di pensiero, che so, alla lettura del Quinto Comandamento, “Non uccidere”, dovrebbe intervenire qualche serial killer con i suoi solidi argomenti: “Beh, pariamone…”.

Ciò che si desidera, alla fine, è una neutralità inodore, insapore, vuota, che equipari le cose sensate alle scemenze, i cacciaballe professionali a gente più critica e informata, che comunque potrebbe risultare “schierata” e quindi nemmeno invitata alla festa. Insomma, una difesa preventiva, che serve ad agevolare chi comanda al momento, e che era nata – per paradosso e strabiliante contrappasso – proprio per arginarne lo strapotere di chi comandava in un altro momento, sempre nell’ottica ideologico-tramviaria che non si disturba il manovratore.

Un libro, un film, una musica e altre cosette. L’isola deserta di Chiara Valerio su Radio Tre Rai (audio)

Ma chissà perché con salari fermi da trent’anni, l’inflazione che si mangia il carrello della spesa, i giornali che invocano la guerra, i diritti in ritirata, la sanità pubblica gravemente ammalata e un dieci per cento della popolazione che balla intorno alla soglia di povertà, gli italiani fanno sempre meno figli. E’ davvero un mistero, porca miseria, chi l’avrebbe mai detto? Vabbé, comunque auguri ai 379.000 piccoletti nati nel 2023, pochi ma buoni, benvenuti! E mentre loro se ne stanno beati e ignari nelle loro culle e carrozzine, noi, qui, dobbiamo fare i conti con i giovani italiani che mancano, dannazione.

Ma chissà perché con salari fermi da trent’anni, l’inflazione che si mangia il carrello della spesa, i giornali che invocano la guerra, i diritti in ritirata, la sanità pubblica gravemente ammalata e un dieci per cento della popolazione che balla intorno alla soglia di povertà, gli italiani fanno sempre meno figli. E’ davvero un mistero, porca miseria, chi l’avrebbe mai detto? Vabbé, comunque auguri ai 379.000 piccoletti nati nel 2023, pochi ma buoni, benvenuti! E mentre loro se ne stanno beati e ignari nelle loro culle e carrozzine, noi, qui, dobbiamo fare i conti con i giovani italiani che mancano, dannazione.

Questo è un problema che ci esporrà a enormi rischi, per esempio quello di leggere altri tweet del ministro Valditara, una specie di incontro di wrestling con la grammatica e la sintassi, dove la grammatica e la sintassi hanno la peggio. Oppure – altro rischio molto sbandierato – di essere vulnerabili ad assalti stranieri all’arma bianca. Nel caso qualcuno ci attaccasse, il nostro esercito è fatto quasi tutto da graduati adipe-muniti, età media altina, reddito basso ma sicuro. Perché, come pare si stia riflettendo negli ambienti della Difesa, non ricorrere ad arruolamenti tra gli immigrati? Una specie di legione straniera, insomma. Non saranno gli “otto milioni di baionette” del Puzzone, d’accordo, ma qualcosa si può fare, e già si ventila – secondo numerose indiscrezioni – di attirare volontari con la promessa della concessione della nazionalità italiana. Insomma, ai “patrioti” che ci governano, che i soldati di truppa abbiano un’altra patria non importerebbe granché. E così assisteremmo al divertente paradosso che se imbracci un fucile ti facciamo diventare italiano, mentre se sei uno straniero – anche nato in Italia – e frequenti le elementari, o le medie, o le superiori, o ti laurei e diventi dottore no, non sei pronto.

Naturalmente non è una cosa nuova, questa di prendere stranieri e di fargli fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare, basta dare un’occhiata a qualunque cantiere, a qualunque consegna di cibo a domicilio, a qualunque lavoro sottopagato, senza formazione e meno ancora diritti. Insomma, al fronte gli stranieri li mandiamo già, fronte interno, basti vedere i funerali dei lavoratori caduti al cantiere Esselunga di Firenze poco più di un mese fa: per quattro quinti di provenienza straniera (Tunisia e Marocco), alcuni fuori da ogni regola, che meriterebbero almeno una lapide: “Caduti sul fronte appalti & subappalti”.

Insomma, la “sostituzione etnica” tanto temuta dal ministro cognato è in atto, e riguarda soprattutto i lavori di merda, rischiosi e sottopagati. Un vero peccato che non si possano mettere gli stranieri a fare anche altre cose che gli italiani non vorrebbero fare. Per esempio i malati. Quel 6,6 per cento di italiani che hanno dovuto chiedere prestiti per pagarsi cure che la Costituzione gli garantirebbe gratis, oppure quei 9 milioni che si dichiarano in difficoltà perché non riescono ad accedere alla sanità pubblica, non potrebbero essere sostituiti da pazienti stranieri? In cambio potremmo dargli la cittadinanza, dopo il funerale. O ancora, oltre al soldato, o all’operaio edile, o al consegnatore di pizze, agli stranieri potremmo affidare anche lavori che gli italiani non sono in grado di fare con i necessari requisiti di “dignità e onore”, come per esempio il ministro del Turismo. E’ possibile che tra Ghana, Togo e altri paesi esotici se ne trovi uno non iscritto al registro degli indagati. Proviamo!

Un po’ di rassegna stampa, due recensioni e un’ottima riflessione di Antonio calabro sul Sole 24 Ore

“Unire i puntini” è quel famoso gioco enigmistico che consente di tracciare linee tra vari punti apparentemente incongrui per formare un disegno di senso compiuto. E’ anche il mettere insieme indizi e segnali per arrivare a una visione più complessiva (e complessa) della realtà. Così potrebbe capitarvi, con in mano un quotidiano, di tracciare piccole linee mentali tra le prime pagine dense di guerra, minacce di mobilitazioni, invio di truppe, spese militari, carri armati da acquistare al più presto, arsenali da riempire, e le pagine interne, lontane lontane, dove si dice che in Italia (ma anche in Europa, in misura minore) aumenta vertiginosamente la povertà. Per restare alle (brutte) metafore, si può dire che nelle prime pagine si chiedono a gran voce cannoni, e a pagina trenta, o anche più avanti, si registra sommessamente che manca il burro.

“Unire i puntini” è quel famoso gioco enigmistico che consente di tracciare linee tra vari punti apparentemente incongrui per formare un disegno di senso compiuto. E’ anche il mettere insieme indizi e segnali per arrivare a una visione più complessiva (e complessa) della realtà. Così potrebbe capitarvi, con in mano un quotidiano, di tracciare piccole linee mentali tra le prime pagine dense di guerra, minacce di mobilitazioni, invio di truppe, spese militari, carri armati da acquistare al più presto, arsenali da riempire, e le pagine interne, lontane lontane, dove si dice che in Italia (ma anche in Europa, in misura minore) aumenta vertiginosamente la povertà. Per restare alle (brutte) metafore, si può dire che nelle prime pagine si chiedono a gran voce cannoni, e a pagina trenta, o anche più avanti, si registra sommessamente che manca il burro.

Puntuale come le cambiali, infatti, ecco il rapporto Istat che fotografa l’Italia del 2023, un disastro. Il 9,8 per cento degli italiani vive sotto o al limite della soglia di povertà, cioè fatica a procurarsi beni essenziali (era il 9,7 nel 2022, era il 6,9 nel 2014, dieci anni fa). Diventano più poveri anche gli occupati, l’8,2 per cento combatte con il frigo vuoto pur avendo un lavoro, precario, o malpagato, o ridotto in ore e diritti. Quasi un milione di famiglie (944.000) si collocano sotto la soglia di povertà pur avendo un lavoratore dipendente al loro interno, quei lavoratori che la leggenda italiana vuole più protetti e garantiti, una leggenda, appunto.

Si potrebbe continuare per ore, le statistiche sono fonte inesauribile di paragoni, confronti, misurazioni, ma naturalmente non è lì la verità. La verità si può trovare forse nelle facce, nelle vite, nelle storie di fatica quotidiana che fanno donne e uomini sottoposti a questa privazione costante e continua di bisogni e desideri, a questa ingiustizia. Se volete unire i puntini, potete farlo agevolmente: tracciate una linea dritta tra l’abolizione dell’unica misura a sostegno dei “poveri” – il reddito di cittadinanza abolito dal governo Meloni – e i dati sui nuovi poveri, quelli che per anni furono accusati e sbeffeggiati, insultati e derisi perché erano “fannulloni sul divano”. O, se volete un’altra linea dritta, tracciatela tra i poveracci che non possono riempire il frigorifero e gli extraprofitti delle banche (più 80 per cento nel 2023) che si dovevano tassare e poi non se n’è fatto niente, perché le banche hanno una lobby forte, e i poveri no.

Poi ci sono altri puntini da unire, apparentemente più lontani, quelli del vento di guerra che spira tutto intorno a noi. E se andate a vedere da vicino è una faccenda che intreccia geopolitica e finanza, geopolitica e economia, poteri forti e fortissimi, lobby danarose e miliardarie, apparati industriali, politici che di quegli apparati industriali sono solerti camerieri e servitori benemeriti. Chi vuole mandare truppe, comprare più armi, aumentare le spese militari – parlo dei politici, ma anche dell’informazione – è ascrivibile al sistema delle élite. L’Europa – parlandone da viva – che auspica (testuale) “un’economia di guerra” è a loro che pensa e si rivolge, non a quei numeri delle statistiche che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. Perché la guerra è un affare di ricchi e ricchissimi che pagheranno i poveri. Qui, in Ucraina, in Russia e ovunque. Lo diceva Bertold Brecht, ed è passato quasi un secolo, e i puntini sono ancora tutti lì, praticamente uguali, vergognosamente uguali, bisognerebbe unirli.

Di tutte le tentazioni fetish che possono aggredire un uomo, potrei scegliere la più bizzarra: diventare calendiano. Certo, sarebbe un problema dirlo agli amici, è più facile confessare di provare piacere a farsi mummificare col domopak, o farsi appendere al lampadario legato come un salame spalmato di senape in grani; sarebbe – per quanto difficile da accettare – più comprensibile, meno ridicolo, ecco. E però non bisogna mai sottovalutare il fascino della trasgressione: diventare calendiano serve a stupire, assicura un’aura di prevedibilissima imprevedibilità che sconcerta, che spiazza. Davanti a una torta di mele, per esempio, un calendiano può mangiarla, usarla per il tiro al piattello, sedercisi sopra o inventarsi qualunque altra azione che ne faccia intuire la creatività un po’ bislacca ma divertente. E’ blu, no è giallo, ma hai detto che è blu!, no è verde! Lo strabiliante daltonismo del calendiano fa in modo che si perdano confini e ancoraggi alla realtà. Insomma, se vuoi essere veramente libero di dire una cosa alla mattina, il contrario nel pomeriggio, tornare a dire la cosa della mattina prima di andare a dormire la sera e svegliarti con un’altra idea, fidati, diventa calendiano, assicura una straordinaria libertà di parola e di indipendenza, specie da te stesso..

Di tutte le tentazioni fetish che possono aggredire un uomo, potrei scegliere la più bizzarra: diventare calendiano. Certo, sarebbe un problema dirlo agli amici, è più facile confessare di provare piacere a farsi mummificare col domopak, o farsi appendere al lampadario legato come un salame spalmato di senape in grani; sarebbe – per quanto difficile da accettare – più comprensibile, meno ridicolo, ecco. E però non bisogna mai sottovalutare il fascino della trasgressione: diventare calendiano serve a stupire, assicura un’aura di prevedibilissima imprevedibilità che sconcerta, che spiazza. Davanti a una torta di mele, per esempio, un calendiano può mangiarla, usarla per il tiro al piattello, sedercisi sopra o inventarsi qualunque altra azione che ne faccia intuire la creatività un po’ bislacca ma divertente. E’ blu, no è giallo, ma hai detto che è blu!, no è verde! Lo strabiliante daltonismo del calendiano fa in modo che si perdano confini e ancoraggi alla realtà. Insomma, se vuoi essere veramente libero di dire una cosa alla mattina, il contrario nel pomeriggio, tornare a dire la cosa della mattina prima di andare a dormire la sera e svegliarti con un’altra idea, fidati, diventa calendiano, assicura una straordinaria libertà di parola e di indipendenza, specie da te stesso..

Anche per questo, mi stupisco che Calenda si ostini a voler guidare un partito e non fondi una religione. I Calendiani del Settimo Giorno sarebbe perfetto, così potrebbero smentire quello che hanno detto il sesto giorno, che era ovviamente diverso da quanto sostenuto nel quinto, ma molto simile alla tesi propugnata il quarto giorno. Il calendario di frate Calenda farebbe da bussola e programma, con consigli per tutti, lezioncine, ditini alzati a mo’ di ammonimento e, naturalmente proverbi che indirizzino i comportamenti dei fedeli, ma in modo sèrio. La codificazione della dottrina non sarebbe un problema: ci sarebbero i dieci comandamenti calendiani, no otto, no, tredici, ventuno, diciassette, no, due. A seconda di come si sveglia Calernda.

E ritengo anche colpevole, nel suo complesso, l’intera informazione italiana che, pur intervistando Calenda copiosamente ogni quarantacinque minuti, ospitandolo diuturnamente in tivù, interrogandolo alla radio e rilanciandone ogni sospiro, non ha veramente capito la grandezza mistica del fenomeno. Calenda è ciò che ogni marito vorrebbe essere, con una scritta al neon sulla fronte: “Cara, non è come sembra”. Invece, risulta che ancora qualcuno lo prenda sul serio, come nel triste caso della Basilicata dove i Calendiani del Settimo Giorno si presenteranno alle elezioni con la destra, perché i Cinquestelle cattivi non li vogliono dopo aver ricevuto ogni tipo di insulto e sberleffo, derisione e reprimenda. Insomma, Calenda voleva scegliere il candidato, e siccome gli hanno detto “Guardi, no grazie, come accettato”, trasmigra in un posto dove il candidato l’ha scelto Meloni, non fa una piega. Del resto questo avviene nel settimo giorno, per l’appunto, mentre nel sesto aveva detto “mai coi Cinquestelle” (dopo aver perso in Abruzzo) e nel quarto aveva detto “Bisogna parlare con Conte” (dopo che gli altri, senza di lui, avevano vinto in Sardegna).

Insomma, fidatevi, fate come me, diventate calendiani, chi l’ha detto che bisogna sostenere la stessa idea per più di due ore? Pensateci!

PS) Leggere questo pezzo vi ha privato di due minuti e quaranta secondi della vostra vita. Direi che per oggi vi siete occupati abbastanza di Calenda, potete passare a cose più serie.

Insomma, la guerra. La guerra di oggi, anzi le guerre, il genocidio della potenza coloniale israeliana ai danni del popolo palestinese, la carneficina senza fine in Ucraina, le altre guerre sparse per il pianeta (parecchie) che nemmeno arrivano ai media, i massacri, le popolazioni colpite, gli effetti collaterali, fame, malattie, disperazione. La guerra, insomma, che sembra una componente naturale, endemica, delle faccende umane, in qualche modo accettata e – è storia recente e recentissima – benedetta e sostenuta da un apparato informativo che sembra proprio quel che è: l’ufficio stampa della guerra.

Insomma, la guerra. La guerra di oggi, anzi le guerre, il genocidio della potenza coloniale israeliana ai danni del popolo palestinese, la carneficina senza fine in Ucraina, le altre guerre sparse per il pianeta (parecchie) che nemmeno arrivano ai media, i massacri, le popolazioni colpite, gli effetti collaterali, fame, malattie, disperazione. La guerra, insomma, che sembra una componente naturale, endemica, delle faccende umane, in qualche modo accettata e – è storia recente e recentissima – benedetta e sostenuta da un apparato informativo che sembra proprio quel che è: l’ufficio stampa della guerra.

La guerra “giusta”, la guerra “nostra”. Piazzisti.

Strabiliante: non c’è attività umana che non venga letta in termini economici, che non venga analizzata per quel che produce o consuma in termini di ricchezza. Sappiamo tutto di industrie, di mercati, di speculazioni, di guadagni, di dinamiche macroeconomiche di ogni settore, e non sappiamo niente – è una specie di tabù –dell’economia della guerra, di chi la gestisce, di chi ci guadagna, di chi ne fa corebusiness. Il primo a nominare – e in qualche modo a battezzarlo – il “complesso militare industriale” fu Eisenhower, presidente americano che una guerra l’aveva vinta da generale. Correva il 1961 e lui metteva in guardia la prima potenza mondiale proprio da quell’intreccio inestricabile che poi avrebbe contagiato il mondo: la politica, l’industria bellica (nella neolingua tanto in voga da sempre, la guerra si chiama “difesa”), la finanza, alleate a gonfiare un apparato micidiale. Un sistema economico che doveva produrre armi, quindi usarle, quindi costruirne di nuove, quindi spingere sul comparto “ricerca e sviluppo” con esseri umani come cavie. E quindi combattere ogni voce di pace, quindi soffiare su ogni focolaio, su ogni principio d’incendio per farlo divampare.

Dalla guerra “Sola igiene del mondo” della macchietta futurista italiana, si è passati in pochissimi anni alla guerra come “Sola economia del mondo”. Difficile pensare a un comparto economico che aumenta il fatturato in doppia cifra ogni anno ininterrottamente da almeno trent’anni, il cui giro di affari è arrivato (fonte: Sipri, Stockholm International Peace Research Institute) nel 2022 a 2.240 miliardi di dollari l’anno (in vorticosa crescita), il 40 per cento dei quali americani (seguono Cina, che spende un terzo degli Usa, e Russia, che spende un decimo). Non solo armi, ma tutto quel che ne consegue, personale, strutture, ricerca, apparati, informazione. Parliamo insomma della prima industria mondiale, il che dovrebbe chiarire a tutti e per sempre che ogni discorso bellico favorevole a questo o quel conflitto (abbiamo in questi giorni luminosi esempi, quelli che non saprebbero gestire una gelateria ma danno lezioni al papa, per dire) può essere agevolmente letto come un’interessata attività di lobbyng, di sostegno a tassametro, degli interessi tesi alla realizzazione della guerra.

Si parla, infatti, di uno stato di guerra permanente, con vari fronti, con varie declinazioni e vari gradi di intensità, ma con tutte le guerre – tutte – ad esclusivo vantaggio di quell’apparato transnazionale controllato da non più di qualche migliaio di persone. Se esiste oggi una perfetta metafora del capitalismo, è la guerra: la disperazione di molti e il guadagno di pochissimi, quelli che un tempo si chiamavano “i signori della guerra”, sempre più signori e con sempre più guerre su cui lavorare, perché se l’affare è la guerra, la pace fa male agli affari. Ai loro.

Parafrasando una vecchia battuta cara ai romani quando se la prendono con Milano, si può dire che la cosa più bella dell’Italia è il treno per l’Europa, almeno se hai una vita davanti, delle aspettative, qualche ambizione non strangolata nella culla. Dice il Censis che nell’ultimo anno i giovani espatriati (una volta si sarebbe detto emigrati) sono stati più di cinquantamila, oltre il sessanta per cento del totale di chi ha scelto di andarsene da qui.

Parafrasando una vecchia battuta cara ai romani quando se la prendono con Milano, si può dire che la cosa più bella dell’Italia è il treno per l’Europa, almeno se hai una vita davanti, delle aspettative, qualche ambizione non strangolata nella culla. Dice il Censis che nell’ultimo anno i giovani espatriati (una volta si sarebbe detto emigrati) sono stati più di cinquantamila, oltre il sessanta per cento del totale di chi ha scelto di andarsene da qui.

Per il governo dei patrioti non è un bel segnale che ci sia la fila per lasciare la patria, ed è un ulteriore contrappasso il fatto che le fughe siano in aumento da quando governa Giorgia Meloni che fu “ministro per la gioventù” sotto Berlusconi (altro che underdog, era ministra a trentun anni). Insomma, non sembra che i giovani siano convintissimi delle sorti luminose e progressive della Nazzzione, e non parlo solo di quelli bastonati qui e là, a Pisa da ultimo ma anche prima (e anche da governi precedenti, peraltro). E resta un fatto: il famoso “giovane”, che rischia di diventare sempre più raro per questioni demografiche (una specie di crisi industriale: nessuno li produce più) si configura come nemico da battere per questa maggioranza un po’ ardita e molto ideologica.

Non a caso il governo cominciò la sua opera con un decreto che inaspriva le pene per i rave party, un’emergenza che – tra le emergenze italiane – sta davvero in fondo alla lista. E ancora oggi nei suoi comizi-teatrino, tra faccette e vocette e smorfiette, il/la premier ci ricorda di aver fermato i rave con l’orgoglio di chi dice di aver sconfitto la fame nel mondo, generando in chi l’ascolta una stupita ammirazione (tradotto: me cojoni!). Era solo l’inizio. E’ seguita una girandola di inasprimenti delle pene come soluzione ai mali del mondo, tra cui carcere e risarcimenti per quelli che si chiamano “eco-vandali”, cioè i giovani che protestano per il cambiamento climatico. Come se l’eco-vandalo sia chi tira una tazza di zuppa in un museo o blocca una strada, e non chi da decenni avvelena fiumi, aria e popolazioni: i miracoli della neolingua.

C’è in tutto questo un bel pezzo della retorica law and order cara alla destra, sorvegliare e punire, anche se naturalmente si tratta di sorvegliare e punire chi dicono loro, perché invece per i colletti bianchi, l’affarismo politico e la corruzione dei piani alti i cordoni si allentano parecchio, tra abuso d’ufficio, traffico d’influenze e altro: né sorvegliare né punire. Un classico.

Punire si punisce, eh! Mai come quest’anno, per esempio, a causa dello sbandierato decreto Caivano, sono finiti dietro le sbarre tanti minorenni, come se la galera fosse l’unica risposta al disagio giovanile in zone ad alto rischio. Si aggiungano le piccole (?) norme repressive vagheggiate, o proposte, o caldeggiate dal ministro dell’Istruzione Valditara, i cinque in condotta minacciati, le bocciature, le sospensioni, persino una divertente inversione dell’onere della prova, per cui chi occupa un liceo, per dire, dovrà “dimostrare di non essere coinvolto (sic) in eventuali danneggiamenti”. Secoli di cultura giuridica che si rivoltano nella tomba perché è arrivato il ministro del Merito (ahahah! Ndr). Forse non è (solo) per questa mascelluta e volitiva opera balilla di “rimetterli al loro posto”, che i giovani se ne vanno, però l’atmosfera non invoglia a restare, Un vero peccato per chi si immagina una disciplinata gioventù littoria: di questo passo il salto nel cerchio di fuoco dovranno farlo i sessantenni.

Dunque riassumiamo: Giorgia Meloni è battibile, non è l’invincibile armata che tutti dicevano, lei per prima. Non è un fenomeno. Non è la donna della provvidenza. E’ una che ha scelto personalmente il candidato alla regione Sardegna, l’ha imposto con un diktat, e ha scelto il sindaco meno amato d’Italia, uno che nella città che amministra non ha vinto nemmeno in un seggio, nemmeno in quello sotto casa. Insomma, il tocco magico di Giorgia è un’invenzione della propaganda, come si sapeva, e come finalmente si vede a occhio nudo. E si scopre che anche quelli usi a sputare sull’opposizione (“con questa opposizione Giorgia governa vent’anni!”) fanno un po’ la figura dei cioccolatai, e con quella frase confessano soltanto i propri desideri, cioè che Giorgia governi vent’anni, desideri che ora scricchiolano un po’. Le cronache riferiscono di un burrascoso consiglio dei ministri, con Salvini molto nervoso. E questo anche prima che arrivassero le cifre dei voti di lista, con la Lega che sotto il quattro per cento (contro l’undici e passa di cinque anni fa). Se va avanti così, ai prossimi consigli dei ministri Salvini porterà i caffè, sempre che sia un compito alla sua altezza, è tutto da vedere.

Dunque riassumiamo: Giorgia Meloni è battibile, non è l’invincibile armata che tutti dicevano, lei per prima. Non è un fenomeno. Non è la donna della provvidenza. E’ una che ha scelto personalmente il candidato alla regione Sardegna, l’ha imposto con un diktat, e ha scelto il sindaco meno amato d’Italia, uno che nella città che amministra non ha vinto nemmeno in un seggio, nemmeno in quello sotto casa. Insomma, il tocco magico di Giorgia è un’invenzione della propaganda, come si sapeva, e come finalmente si vede a occhio nudo. E si scopre che anche quelli usi a sputare sull’opposizione (“con questa opposizione Giorgia governa vent’anni!”) fanno un po’ la figura dei cioccolatai, e con quella frase confessano soltanto i propri desideri, cioè che Giorgia governi vent’anni, desideri che ora scricchiolano un po’. Le cronache riferiscono di un burrascoso consiglio dei ministri, con Salvini molto nervoso. E questo anche prima che arrivassero le cifre dei voti di lista, con la Lega che sotto il quattro per cento (contro l’undici e passa di cinque anni fa). Se va avanti così, ai prossimi consigli dei ministri Salvini porterà i caffè, sempre che sia un compito alla sua altezza, è tutto da vedere.

Naturalmente le dichiarazioni del giorno dopo sono un po’ roba di repertorio, come sempre succede con le reazioni a caldo. Di colpo – per chi ha perso – la consultazione sarda non è indicativa, è un incidente trascurabile, un intoppo secondario. Si dice sempre così, quando si perde, c’è da capirli, ma nei prossimi giorni vedremo bene che voleranno schiaffoni in una coalizione dove nessuno è esente da colpe, con di fronte altre elezioni regionali e all’orizzonte le elezioni europee, Salvini imbizzarrito e i colonnelli di Giorgia coi i nervi a fior di pelle.

Tra gli sconfitti – e questa è una confortevole tradizione nazionale – c’è anche Carlo Calenda, ovvio, e come ti sbagli, che aveva tentato di far vincere la destra candidando Renato Soru. Nelle sue dichiarazioni post voto – perché Calenda dichiara a nastro, sempre, ovunque – ce n’è una divertente: “In Sardegna c’è stato detto o la candidata 5 stelle o morte”. Lui ha scelto “morte”, cioè di non arrivare nemmeno al consiglio regionale. Bravo. E poi, con sano e virile sprezzo del ridicolo, eccolo esprimere la speranza che “Il Pd diventi meno massimalista”. Urca, non si sentiva la parola “massimalista” dai tempi di Turati, e ora la sentiamo pronunciare da uno che, pur di ostacolare la vittoria di Pd-5stelle, ha sostenuto un candidato perdente insieme a Rifondazione comunista, per dire del massimalismo. Vertigine.

Fa scopa con Calenda l’altra dichiarazione che viene dal “centro”, cioè dalla pattuglia renzista per bocca dell’ineffabile Raffaella Paita. Anche loro sostenitori della lista di disturbo Soru, pur più defilati di Calenda. Testuali parole: “In Italia si vince solo se ci si allea anche con il centro”, che – detto dopo una vittoria raggiunta senza il centro – fa oggettivamente un po’ ridere.

Insomma la Sardegna non sarà la soluzione a tutti i mali, ma qualche indicazione la dà, prima tra tutte che la capillare propaganda, l’occupazione asfissiante degli spazi di comunicazione, le veline governative, non bastano, da sole, a garantire alla destra la sicurezza della vittoria. Dopo secoli di cronache e aneddoti sulla sinistra litigiosa e divisa, prepariamoci allo spettacolo della destra che si prende a pesci in faccia da sé, un’inversione di tendenza, l’inizio della fine della leggenda fantasy di Giorgia invincibile.

Non si parla abbastanza di un grande successo di Giorgia Meloni e della sua famiglia al governo: il liceo del made in Italy, una grande intuizione del ministro Valditara, quello che confondeva umiltà (atteggiamento richiesto agli studenti che si avvicinano al sapere) con umiliazione (pratica con cui Valditara vorrebbe avvicinare gli studenti al sapere). Il liceo del made in Italy – usiamo umilmente (ma anche un po’ umiliati) le parole del ministro – dovrebbe ampliare l’offerta scolastica con “una formazione tesa a valorizzare le eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale”. Apperò! A prima vista sembrerebbe stimolante: l’ora di pizza margherita, l’ora di Sinner, e anche certe trappole scolastiche che rischiano di rovinare la media se condotte a digiuno, tipo la verifica di prosecco.

Non si parla abbastanza di un grande successo di Giorgia Meloni e della sua famiglia al governo: il liceo del made in Italy, una grande intuizione del ministro Valditara, quello che confondeva umiltà (atteggiamento richiesto agli studenti che si avvicinano al sapere) con umiliazione (pratica con cui Valditara vorrebbe avvicinare gli studenti al sapere). Il liceo del made in Italy – usiamo umilmente (ma anche un po’ umiliati) le parole del ministro – dovrebbe ampliare l’offerta scolastica con “una formazione tesa a valorizzare le eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale”. Apperò! A prima vista sembrerebbe stimolante: l’ora di pizza margherita, l’ora di Sinner, e anche certe trappole scolastiche che rischiano di rovinare la media se condotte a digiuno, tipo la verifica di prosecco.

Naturalmente nulla si fa per nulla, e la chiosa ai roboanti annunci di Valditara era la soddisfazione di “venire incontro alle nuove esigenze del mondo del lavoro”, il che fa sperare nell’istituzione di speciali corsi di sopravvivenza al precariato, che è, in effetti, un’eccellenza italiana.

La nuova offerta formativa gentilmente proposta dal governo Meloni, che si accompagna all’istituzione della “giornata del made in Italy”, il 15 aprile (colpevolmente non il primo di aprile) è affiancata da entusiasmanti iniziative, come la creazione di una fondazione chiamata “Imprese e competenze per il Made in Italy”, che fungerà da “raccordo tra il nuovo liceo e le imprese”. Insomma, se poi nel curriculum mettete “cameriere stagionale” va bene lo stesso, eh!

Il liceo del made in Italy ha riscosso un fiammeggiante successo presso le famiglie italiane: gli ardimentosi che hanno creduto alla nuova proposta formativa del collettivo studentesco Valditara-Urso-Meloni sono stati, al momento delle iscrizioni, la bellezza di 375. Mila?, direte voi. No, no, proprio 375, cioè lo 0,08 per cento delle iscrizioni alle scuole superiori, e così i novantadue istituti che si erano detti disposti alla coraggiosa innovazione si troveranno in media con 4 studenti per ogni nuova scuola. Un successo che si inserisce nel solco dei grandi trionfi del governo di Giorgia Meloni, come lo “storico” accordo con la Tunisia (fallito dopo sei minuti), lo “storico” accordo con l’Albania sui migranti (che ci costerà come regalare una Porsche ad ogni migrante deportato), o lo “storico” piano Mattei, per cui in Africa stanno ancora ridendo.

La questione, come ovvio, ha avuto ricadute piuttosto ridicole, per esempio a Crema, Istituto Munari, dove al liceo del made in Italy si è iscritto un solo studente (uno) e il preside Pierluigi Tadi ha pensato di arrivare a 25 rastrellando con sorteggio ragazzi che avevano scelto un altro indirizzo scolastico. La cosa è poi rientrata con una discreta marcia indietro, ma insomma, il gradimento degli studenti italiani per il nuovo indirizzo di studi teso a valorizzare il made in Italy e le eccellenze nazionali sembra un po’ scarsino, a dispetto della fragorosa accoglienza che l’annuncio ebbe su giornali e telegiornali, ulteriore prova che il mondo reale vince sempre sul mondo surreale della propaganda. Consiglierei comunque di perseguire l’obiettivo, di precisare il piano di studi, di affinare un’idea così luminosa che solo tre settimane fa il ministro del made in Italy Urso definiva “Un grande successo” (in tivù) e “Un baluardo che valorizza eccellenze italiane” (alla Camera). Bello. Poi via, tutti di corsa a iscriversi al liceo. Quell’altro, però, quello vero.

Lei è poeta? Bene, allora faccia il poeta e non rompa i coglioni. In sintesi la serena posizione della destra fantasy al potere in Italia su argomenti come “arte e politica”, “arte e società” e altre questioncelle di cui si dibatte da alcune migliaia di anni è questa, come potete vedere, molto articolata. In confronto, le scritte nelle osterie ai tempi del Ventennio – “Qui non si parla di politica” – erano un trattato di densa complessità semantica. Ora no, niente di tutto questo, ora si va per le spicce, come dice il deputato Giorgio Mulé di Forza Italia: “A Sanremo si va per cantare”. Ecco, bon, finito. E se qualcuno, oltre a cantare (e magari pure cantando!) dice delle cose sul mondo – dall’immigrazione all’ambiente, dalla guerra al genocidio di Gaza, alla fame nel mondo, ai salari bassi – ecco che “è uno sproloquio”, oppure (per i più colti) “le cose vanno dette nel loro contesto”, oppure, “ecco vuole farsi pubblicità”, o ancora “non sa quel che dice”. All’ultimo step c’è anche il non mettere in difficoltà la sora Mara Venier, poverina, che all’età di 73 anni, e installata in tivù da quando c’erano i tram a cavalli, si presta alla lettura di un comunicato Eiar sollecitato dall’ambasciatore di Israele per paura di non fare carriera. Cerchiamo di capirla.

Lei è poeta? Bene, allora faccia il poeta e non rompa i coglioni. In sintesi la serena posizione della destra fantasy al potere in Italia su argomenti come “arte e politica”, “arte e società” e altre questioncelle di cui si dibatte da alcune migliaia di anni è questa, come potete vedere, molto articolata. In confronto, le scritte nelle osterie ai tempi del Ventennio – “Qui non si parla di politica” – erano un trattato di densa complessità semantica. Ora no, niente di tutto questo, ora si va per le spicce, come dice il deputato Giorgio Mulé di Forza Italia: “A Sanremo si va per cantare”. Ecco, bon, finito. E se qualcuno, oltre a cantare (e magari pure cantando!) dice delle cose sul mondo – dall’immigrazione all’ambiente, dalla guerra al genocidio di Gaza, alla fame nel mondo, ai salari bassi – ecco che “è uno sproloquio”, oppure (per i più colti) “le cose vanno dette nel loro contesto”, oppure, “ecco vuole farsi pubblicità”, o ancora “non sa quel che dice”. All’ultimo step c’è anche il non mettere in difficoltà la sora Mara Venier, poverina, che all’età di 73 anni, e installata in tivù da quando c’erano i tram a cavalli, si presta alla lettura di un comunicato Eiar sollecitato dall’ambasciatore di Israele per paura di non fare carriera. Cerchiamo di capirla.

Gli argomenti per dire ad artisti, cantanti, scrittori, registi e altri esponenti della cultura il classico e volitivo “Stai al posto tuo” sono numerosi e, ahimé, sempre gli stessi. Il primo e più gettonato è l’intramontabile “non è il momento”, “non è il posto giusto”, “il contesto non è quello adatto”. Insomma, come ha detto zia Mara, “Questa è una festa e si parla di musica”, mica di immigrati (questo zittendo Dargen D’Amico), anche se poi ha letto il famoso comunicato, che non parlava di musica per niente. E vabbé.

Poi c’è un altro classico e sempreverde manganello per chi si ostina a occuparsi del mondo oltre a cantare una canzone (come se cantare una canzone non fosse occuparsi del mondo, poi!), ed è l’accusa di guadagnarci qualcosa, di lucrare in popolarità. “Vuole farsi notare!”, è la terribile accusa, magari pronunciata da politici di seconda, terza e quarta fila che venderebbero la madre per veder pubblicata una loro dichiarazioncina con fotina annessa. Questo fa sempre molto ridere, perché di solito – come nel caso di Ghali – quello accusato di volersi fare pubblicità dicendo “cessate il fuoco” è già molto, ma molto, ma molto più popolare e noto del pupazzetto che si indigna. Seguendo lo stesso ragionamento potremmo dire che Mulé (e altri) si fanno pubblicità parlando di Ghali, sarebbe più sensato, perché sono in effetti meno popolari e molto meno amati dal pubblico.

L’ultima cartuccia per tenere gli artisti “al posto loro” se la giocano in molti, compresi corsivisti, commentatori e paraguru dell’informazione, ed è – nell’impossibilità di smontare l’argomento – l’operazione di svilire chi lo pronuncia. Insomma, siccome è difficile di fronte a un “Basta con il genocidio!” rispondere “No, no, avanti con il genocidio!”, si contesta la lucidità, o la conoscenza dei fatti, o l’autorevolezza di chi lo dice. Come se si dovesse essere chissà quanto autorevoli per dire che non bisogna assassinare donne e bambini. Insomma è una variante del “Che ne sai tu che fai il cantante!”, detto quasi sempre da gente che ne sa infinitamente meno, ma si adegua. Deve sembrare ai volenterosi censori un’arma invincibile e acuminata. Insomma! Che ne sa un cantante di genocidi? Chi si crede di essere, eh, la Corte dell’Aja? Ops…

La dichiarazione di guerra è stata consegnata nelle mani di alcuni milioni di italiani, quelli poveri, che si ostinano a esserlo e a rimanerlo, nonostante i proclami del clan famigliare al governo e le magnifiche sorti del Paese illustrate ogni sera dai cinegiornali Luce, un tempo detti Tg. Una sistematica opera di bonifica ai danni di una parte non esigua della popolazione, quella che fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, quella che – anche lavorando – si ritrova ai confini della soglia di povertà, o addirittura sotto. Tolto il reddito di cittadinanza a un milione di famiglie (a 400.000 via sms), dopo una campagna stampa trasversale durata anni tesa a descrivere ogni meno abbiente del paese come un bieco truffatore, le famiglie con un sussidio sono oggi 288 mila, ma il sussidio sono due carote e un pomodoro, e per averlo bisogna avere un Isee di tipo sahariano: 6.000 euro all’anno, che in una città come Milano, per dire, non ti bastano nemmeno per andare alla Caritas in tram.

La dichiarazione di guerra è stata consegnata nelle mani di alcuni milioni di italiani, quelli poveri, che si ostinano a esserlo e a rimanerlo, nonostante i proclami del clan famigliare al governo e le magnifiche sorti del Paese illustrate ogni sera dai cinegiornali Luce, un tempo detti Tg. Una sistematica opera di bonifica ai danni di una parte non esigua della popolazione, quella che fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, quella che – anche lavorando – si ritrova ai confini della soglia di povertà, o addirittura sotto. Tolto il reddito di cittadinanza a un milione di famiglie (a 400.000 via sms), dopo una campagna stampa trasversale durata anni tesa a descrivere ogni meno abbiente del paese come un bieco truffatore, le famiglie con un sussidio sono oggi 288 mila, ma il sussidio sono due carote e un pomodoro, e per averlo bisogna avere un Isee di tipo sahariano: 6.000 euro all’anno, che in una città come Milano, per dire, non ti bastano nemmeno per andare alla Caritas in tram.

Alcuni – fortunelli – hanno ricevuto da Yo soy Giorgia una carta alimentare, una moderna carta annonaria, da 382,5 euro all’anno (1,04 euro al giorno, non scialate). Insomma, chi non ce la faceva, o ce la faceva a malapena con grande fatica, è stato prima preso a ceffoni dai giornali (i famosi fannulloni sul divano) e poi direttamente affamato dal governo. Chi ha fatto i conti stima più o meno un risparmio di quattro miliardi per i tagli al reddito e un esborso di mezzo miliardo per il caritatevole obolo di un euro al giorno, che fa un risparmio secco di tre miliardi e mezzo: non volendo prenderli dagli extraprofitti delle banche – sacrilegio! – li si prende dagli extrasfigati, componente sociale in continuo aumento.

Naturalmente finché c’è la salute c’è tutto, e se la salute non c’è, cazzi vostri. Se ti serve un esame urgente o una cura veloce e non puoi aspettare un anno, e non puoi pagarti una sanità privata (tipo quella che possiede i giornali che sostengono vibratamente Yo soy Giorgia) che ti devo dire, pazienza, verremo al funerale. Alla sanità sono finiti tre miliardi, che andranno quasi tutti in contratti del personale, e undici italiani su cento rinunciano a curarsi per mancanza di soldi.

Il grande vanto e ostentazione della famiglia (sur)reale di Chigi Palace per la valanga di soldi destinati agli anziani è tragicomico. Un po’ perché si sventolano soldi che già arrivavano, e un po’ perché la platea è composta da ultraottantenni non autosufficienti, gravissimi, con un Isee inferiore a 6.000 euro: meno di trentamila persone nel 2025 e meno di ventimila nel 2026 (la strategia è puntare sulle esequie, insomma).

Però, per fortuna, si aiutano le donne. Oddio, non esageriamo. Forse era una buona idea quella della decontribuzione (fino a 3.000 euro lordi) per le donne che lavorano, poi però ecco la sorpresa: vale solo per le donne che hanno tre figli (tre!) e che siano lavoratrici assunte regolarmente a tempo indeterminato, nell’ecosistema italiano, animali piuttosto rari. Se vuoi lo sconto sui contributi – ma solo per un anno – devi avere almeno due figli, se no, zero. E’ una variante dei fannulloni sul divano: solo che qui si consiglia di stare sul divano a figliare. Tra l’altro, se hai un bambino solo, ti paghi l’asilo, perché per avere un contributo, di figli devi averne almeno due, se no zero pure qui.

Questo è il contenuto della dichiarazione di guerra. Come andava di moda dire, c’è un aggressore e un aggredito, che nei cinegiornali della sera non si vede mai.

Qui c’è l’intervista di Marta Ghezzi su Il Corriere della Sera Milano, per annunciare il Reading di martedì al teatro Parenti (ore 19.30). Letture mie e di Luca Nucera, suoni di Tommaso Toma. Venite!

Visto che non si può parlare di lotta di classe – perché saltano su come tappi i soliti pipicchiotti sedicenti liberali a dire che è solo invidia sociale – che si parli almeno di lotta di tasse. E per quanto stupefacente, eccoci d’accordo con una bizzarra congrega di miliardari del pianeta, che chiedono di essere tassati di più. Per dirlo hanno approfittato del recente World Economic Forum di Davos, che è un po’ la serata degli Oscar dei padroni (and the winner is…): quasi trecento miliardari hanno preso carta e penna (d’oro, si suppone) per chiedere ai governi del mondo di aumentare le tasse sulla ricchezza. Il ragionamento è semplice e, in qualche modo, ragionevolmente difensivo. Probabile che nelle loro ville di Malibu o di Sankt Moritz, i super-ricchi del pianeta abbiano letto le cifre del rapporto Oxfam sulle diseguaglianze, tipo quella che loro – i miliardari del pianeta – sono sempre più miliardari, che i primi cinque nella loro classifica hanno raddoppiato le loro fortune negli ultimi tre anni, mentre cinque miliardi di persone, cinquemila milioni di povericristi, si sono impoveriti. Ragionamento che non fa una piega, come si legge nell’appello: per noi non cambia niente, il nostro tenore di vita non ne risentirà, ne per i nostri figli, né per i nostri nipoti, né per le nostre aziende. Sono ricchi, non sono mica scemi, sanno che se la faccenda si sbilancia troppo e se alcuni miliardi di poveracci si incazzano con qualche migliaio di ricconi la questione si può mettere male. Ma in ogni caso c’è una verità incontestabile: la “ricchezza privata estrema” (come la chiamano loro) è un problema per la democrazia in tutto il mondo. Parole sagge, e meno male che le dicono i miliardari, perché quando lo dice un sindacalista, o un lavoratore, viene subito accusato di tendenze comuniste, ambizioni di esproprio proletario e invidia sociale (e ridaje, ndr).

Visto che non si può parlare di lotta di classe – perché saltano su come tappi i soliti pipicchiotti sedicenti liberali a dire che è solo invidia sociale – che si parli almeno di lotta di tasse. E per quanto stupefacente, eccoci d’accordo con una bizzarra congrega di miliardari del pianeta, che chiedono di essere tassati di più. Per dirlo hanno approfittato del recente World Economic Forum di Davos, che è un po’ la serata degli Oscar dei padroni (and the winner is…): quasi trecento miliardari hanno preso carta e penna (d’oro, si suppone) per chiedere ai governi del mondo di aumentare le tasse sulla ricchezza. Il ragionamento è semplice e, in qualche modo, ragionevolmente difensivo. Probabile che nelle loro ville di Malibu o di Sankt Moritz, i super-ricchi del pianeta abbiano letto le cifre del rapporto Oxfam sulle diseguaglianze, tipo quella che loro – i miliardari del pianeta – sono sempre più miliardari, che i primi cinque nella loro classifica hanno raddoppiato le loro fortune negli ultimi tre anni, mentre cinque miliardi di persone, cinquemila milioni di povericristi, si sono impoveriti. Ragionamento che non fa una piega, come si legge nell’appello: per noi non cambia niente, il nostro tenore di vita non ne risentirà, ne per i nostri figli, né per i nostri nipoti, né per le nostre aziende. Sono ricchi, non sono mica scemi, sanno che se la faccenda si sbilancia troppo e se alcuni miliardi di poveracci si incazzano con qualche migliaio di ricconi la questione si può mettere male. Ma in ogni caso c’è una verità incontestabile: la “ricchezza privata estrema” (come la chiamano loro) è un problema per la democrazia in tutto il mondo. Parole sagge, e meno male che le dicono i miliardari, perché quando lo dice un sindacalista, o un lavoratore, viene subito accusato di tendenze comuniste, ambizioni di esproprio proletario e invidia sociale (e ridaje, ndr).

Passando al piccolo mondo antico dell’Italietta meloniana (ma anche pre-meloniana e, sono sicuro, post-meloniana), ci dobbiamo accontentare dell’Ocse che non pensa tanto ai povericristi ma al nostro debito pubblico e suggerisce di rivedere più che qualcosa nel sistema fiscale. La tassa di successione, per esempio, è tra le più basse del pianeta, il che, oltre ad essere ingiusto, è un motore primario di diseguaglianza (in parole povere i ricchi sono ricchi per successione dinastica, altro che pippe sul merito!). In più, la rendita improduttiva è tassata meno del lavoro produttivo. In più, ci sono pensioni d’oro a fronte di pensioni che non garantiscono nemmeno la sussistenza. Insomma, un paese che premia i ricchi e penalizza i poveri, come anche il recente ridisegno di alcune discipline fiscali conferma.

In tutto questo, che è macroscopicamente sotto gli occhi di tutti, si assiste a un bizzarro fenomeno di ipnosi di massa, per cui appena qualcuno pronuncia la parola “patrimoniale” si schierano le armate del Capitale come di fronte a una rivoluzione bolscevica. Davvero stupefacente vedere gente che paga il mutuo per un bilocale alla periferia di Novara strepitare contro una tassazione per chi ha patrimoni superiori a dieci milioni, la sede fiscale all’estero, la cittadinanza a Montecarlo e cinque Bentley in garage. Di tutte le ingiustizie e le follie in materia di diseguaglianze, questa è la più strabiliante: neo-poveracci del fu ceto medio che difendono come tanti piccoli Milei i privilegi di una manciata di miliardari globali, senza pensare – fessi – che in proporzione pagano molte più tasse di loro.

La cosiddetta riforma dell’abuso d’ufficio, insieme all’astuto ridisegno delle norme sul traffico di influenze, apre nuovi entusiasmanti scenari nella giustizia italiana: finalmente ras dell’amministrazione, primari ospedalieri, baroni universitari e altri italiani in posti di potere, potranno indossare senza problemi la felpa con scritto: “Faccio il cazzo che voglio”. Votata in commissione dalla destra moderata (Forza Italia), dalla destra radicale (Fratelli d’Italia, Lega) e dalla destra saudita (Italia Viva), la riforma veleggia ora verso il Senato, dove forse incontrerà alla buvette le norme che vietano la pubblicazione delle ordinanze cautelari. Due provvedimenti che si sposano alla perfezione: se uno viene arrestato non si potrà scrivere perché e percome, ma d’altra parte possiamo stare tranquilli che per traffico d’influenze o abuso d’ufficio nessuno sarà arrestato: non fa una piega.

La cosiddetta riforma dell’abuso d’ufficio, insieme all’astuto ridisegno delle norme sul traffico di influenze, apre nuovi entusiasmanti scenari nella giustizia italiana: finalmente ras dell’amministrazione, primari ospedalieri, baroni universitari e altri italiani in posti di potere, potranno indossare senza problemi la felpa con scritto: “Faccio il cazzo che voglio”. Votata in commissione dalla destra moderata (Forza Italia), dalla destra radicale (Fratelli d’Italia, Lega) e dalla destra saudita (Italia Viva), la riforma veleggia ora verso il Senato, dove forse incontrerà alla buvette le norme che vietano la pubblicazione delle ordinanze cautelari. Due provvedimenti che si sposano alla perfezione: se uno viene arrestato non si potrà scrivere perché e percome, ma d’altra parte possiamo stare tranquilli che per traffico d’influenze o abuso d’ufficio nessuno sarà arrestato: non fa una piega.

Lascerei le questioni giuridiche ai giuristi, comunque, non mi addentrerò nei tecnicismi. Quel che preme sottolineare qui è una rivoluzionaria visione del mondo, per cui essendo il reato scomodo e fastidioso a chi comanda, basta abolirlo. E se resta scomodo, basta non poterne parlare. E in ogni caso i reati, sia chiaro, restano patrimonio dei poveracci.

Ecco, non lascerei questa rivoluzione a metà, ma l’amplierei e la preciserei per altri reati. Il furto, per dirne una, va contestualizzato. Un conto è un povero che ruba per invidia sociale, un altro conto è il ricco che ruba per far rendere meglio la refurtiva, investirla, creare posti di lavoro, come è noto facciano i ricchi, munifici e generosi, per aiutare i poveri, dandogli addirittura un salario. Prossima riforma, dunque, presentare l’Isee al momento dell’arresto. Ottimi sviluppi sul divieto di sosta: se in divieto è parcheggiata una Panda marcia, multa sicura. In caso di parcheggio illegale di una fuoriserie, invece, è chiaro che abbellisce la città e dona un certo tono all’intera strada, urge sanatoria.

In generale, se ne ricava che la miglior battuta satirica è ancora “La legge è uguale per tutti”, con la sua variante “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”, che in effetti fa sbellicare.

Divertente notazione in margine: la “riforma” dell’abuso d’ufficio viene presentata come norma “liberale”, e si sa che ormai la parola “liberale” si usa in modo piuttosto liberale per intendere di limitare i poteri dello Stato e altre seccature. Quelle cose che impediscono colpevolmente – per intenderci – di attribuire i lavori pubblici alla ditta di tuo cugino o di promuovere viceprimario chi manda molti clienti alla clinica privata del primario. Peccato che il concetto di abuso (d’ufficio e di potere) sia entrato negli ordinamenti europei dopo la rivoluzione francese, ispirato proprio da una filosofia liberale del diritto. La possibilità di essere cittadini e non sudditi, era in effetti una cosa piuttosto liberale, che chi si dice “liberale” oggi tende a contestare. In poche parole, la libertà insindacabile di un amministratore, di un pubblico ufficiale, di un qualsiasi detentore di potere decisionale, ci riporta dalle parti di Carlo Magno, o almeno del Marchese del Grillo. E quindi ecco che (trucco molto in voga) si traveste da liberale ciò che invece è profondamente autoritario e si compone, alla fine, un divertente disegnino per cui chi occupa posti di potere può vantare un codice penale diverso dagli altri. Gli si garantisce, insomma, che il suo potere può contenere anche un abuso, e gli abusati, peggio per loro.

Poi dice che non si infrangono i luoghi comuni. Niente di più falso. Per dirne uno – il più evidente – ecco che la formuletta storica della destra come portatrice di “legge e ordine” va allegramente a farsi benedire, e se ci fosse una sintesi per l’attuale destra che comanda in Italia sarebbe piuttosto il contrario: “fuorilegge e disordine”, dovrebbero stamparselo sulle magliette. Con l’aggravante che le vediamo ogni minuto, questa destra e la sua capa, battersi sul petto, indicare nemici immaginari e berciare di “orgoglio”, “patria”, “nazione” e altre bellurie mascellute e paralittorie: i fumogeni della propaganda diventano un po’ grotteschi.

Poi dice che non si infrangono i luoghi comuni. Niente di più falso. Per dirne uno – il più evidente – ecco che la formuletta storica della destra come portatrice di “legge e ordine” va allegramente a farsi benedire, e se ci fosse una sintesi per l’attuale destra che comanda in Italia sarebbe piuttosto il contrario: “fuorilegge e disordine”, dovrebbero stamparselo sulle magliette. Con l’aggravante che le vediamo ogni minuto, questa destra e la sua capa, battersi sul petto, indicare nemici immaginari e berciare di “orgoglio”, “patria”, “nazione” e altre bellurie mascellute e paralittorie: i fumogeni della propaganda diventano un po’ grotteschi.

Riassumendo, rischi anni di galera se vai a un rave party, ti identifica la Digos se gridi “Viva l’Italia antifascista” all’Opera, ma puoi allegramente fare il saluto romano insieme a un migliaio di balilla, gridare “presente!” e “boia chi molla”. L’adunata di Acca Larentia ha fatto il giro del mondo, con la sua estetica da falange nazi, tipo raduno di Norimberga, file strette e ordinate, coreografia da notte dei cristalli, forse era scomodo andare in una birreria di Monaco, o forse non conveniva, perché a Monaco, in Baviera, se fai apologia di fascismo ti prendono e ti portavo via, qui no.

Mi stupisco dello stupore, e anche un po’ dell’ingenuità. In sostanza si chiede a Fratelli d’Italia di dissociarsi da un ambiente da cui proviene larga parte dei suoi dirigenti, la sua cultura, la sua visione storica e anche un po’ il suo senso estetico da raduno falangio-predappista. Abbiamo un ministro-cognato che considera il criminale di guerra Graziani “un punto di riferimento”, la seconda carica dello Stato che colleziona cimeli mussoliniani, un sottosegretario che si vestiva da nazista per l’addio al celibato, un deputato che sparacchia alle feste di Capodanno e una presidente del consiglio che di fronte a un assalto fascista alla Cgil disse “Non conosco la matrice”. (Parentesi: quel Giuliano Castellino condannato in primo grado a otto anni per l’assalto alla Cgil compare in una foto insieme a Giorgia Meloni, nel 2008, proprio in via Acca Larentia, non conoscerà la matrice, ma non frequenta benissimo, diciamo).

Insomma, la vulgata è che Giorgia è brava e bella, ma purtroppo non tutti i suoi sono all’altezza, la famosa teoria delle mele marce, che in una cesta ce ne sono sempre due o tre, ma le altre sono mele belle, sane e forti. Il fatto è che di solito, di fronte a questi numerosissimi indizi di nostalgia canaglia (e fascista) ci si appella alla cristallina onestà. Vabbè, saranno un po’ indecenti, ma sull’onestà non si scherza, eh! E anche qui la leggenda fa acqua da tutte le parti, perché tra conflitti di interesse grandi come una casa – dalla Difesa al Turismo – , rivelazioni di segreti d’ufficio al coinquilino, quadri misteriosamente scomparsi e ricomparsi con una fiaccola che prima non c’era, parlamentari condannate in via definitiva per peculato (bella parola, ma vuol dire furto, ndr) promosse a vigilare sulla Rai, più che le mele marce, nella cesta, bisogna cercare quelle sane. Siamo ottimisti: due o tre ci saranno pure.

Per fortuna, però, sono attenti ai ceti deboli, dalla parte del popolo, così convintamente che ora dovranno tagliare la spesa sociale di 12 miliardi all’anno, una bella rasatura al diritto alla salute, allo studio, al welfare in generale, mentre il 46 per cento della ricchezza del Paese è in mano a un 5 per cento di privilegiati. “Fuorilegge e disordine”, insomma, e (strabiliante!) funziona.

Né ridendo né scherzando, è arrivato l’anno nuovo. Sono in ritardo per gli auguri, e per fortuna, perché a parte la sopravvivenza, o di riuscire a pagare le bollette, o di non dover prenotare una visita specialistica tra otto mesi e mezzo, non saprei cosa augurarvi. Mi spiace, non vorrei essere pessimista, non lo sono di natura, ma mi sembra che i tempi suggeriscano questo: il realismo è già una notevole vocazione al disastro.

Né ridendo né scherzando, è arrivato l’anno nuovo. Sono in ritardo per gli auguri, e per fortuna, perché a parte la sopravvivenza, o di riuscire a pagare le bollette, o di non dover prenotare una visita specialistica tra otto mesi e mezzo, non saprei cosa augurarvi. Mi spiace, non vorrei essere pessimista, non lo sono di natura, ma mi sembra che i tempi suggeriscano questo: il realismo è già una notevole vocazione al disastro.

In cerca di qualche buona notizia per allietarci l’inizio del 2024, mi accorgo che non ce ne sono, e le migliori dovrei inventarmele di sana pianta. Tipo, che so, la scoperta di una fitta rete di tunnel sotto Firenze, che collega le varie residenze dei Verdini. Essendo tutti ai domiciliari, hanno scavato per passarsi bottiglie di champagne e verbali delle intercettazioni. A piede libero è rimasta quasi solo la figlia, che però, essendo fidanzata con Salvini, è quella che ha la condanna peggiore. Dove sono i garantisti quando servono? Eh?

Potremmo svagarci un po’ con il fenomeno dell’anno, Javier Milei, il nuovo presidente dell’Argentina, idolo dei liberisti di tutto il mondo, un mix micidiale tra Milton Friedman, il dittatore dello stato libero di Bananas e un vicedirettore de Il Foglio. Ho letto l’elenco delle sue riforme e in effetti manca solo “da domani la lingua ufficiale sarà lo svedese”, il resto c’è tutto, compresi il divieto di manifestare, di scioperare e di non dire “viva Milei”. Non vi sfugga la geniale innovazione: eravamo abituati ai liberali che aprono la porta al fascismo, qui si salta un passaggio (inutile lungaggine burocratica), e il liberale diventa automaticamente lui, il fascismo. Fidatevi, si risparmia. Resta solo una considerazione un po’ amara: per aver votato questo qui, pensa com’erano gli altri, che è un po’ quello che diremo tutti noi dopo le elezioni europee.

Poi, per tirarsi un po’ su il morale, non c’è nulla come le buone letture. Vi consiglio il Bloomberg Billionaire Index, cioè l’annuale hit parade dei miliardari del pianeta. Istruttivo, anche se non favorisce la digestione. Stando alle recenti quotazioni di Borsa, il più ricco del mondo è ElonMusk, con 232 miliardi di dollari in tasca, 93 in più rispetto all’anno precedente, che fa dieci milioni e mezzo di dollari all’ora, un salario minimo abbastanza soddisfacente. Forse per quello la “destra sociale” l’ha applaudito tanto, alla sagra fantasy di Atreju, perché “destra” va molto di moda, ma “sociale” non si porta più, è un po’out.

Una nota triste, il rischio di indigenza per Bernard Arnault, il capo mondiale del lusso, che si ferma a 178 miliardi: qualcuno nel 2023 si è scordato di smacchiare la borsa Louis Vuitton con lo champagne millesimato, e lui ne paga le tristi conseguenze passando dal primo al secondo posto, che decadenza, suggerirei di lanciare una sottoscrizione.

In tutto questo, una nota di orgoglio nazionale: grazie al governo della destra, e al signor Giorgetti in particolare, dovremo tagliare dal bilancio dello Stato 12 miliardi e mezzo all’anno fino al 2031. Lasciamo stare che quelli che hanno firmato questo patto sono gli stessi che hanno vinto le elezioni dicendo “Mille euro a testa con un click”, tipo la sora Giorgia, “uomo dell’anno”, quisquilie, non fermatevi ai dettagli. E’ bello avere questa vocazione al risparmio, e potrei anche suggerire dove tagliare visto che spenderemo 13 miliardi all’anno in armamenti, difesa, carri armati e altri giocattolini. Che ci vuole, basterebbe prenderli da lì.

No, eh? Mi pareva. Buon anno lo stesso.

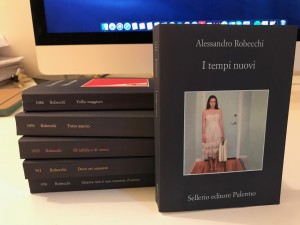

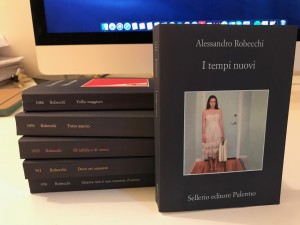

Eccoci, finalmente. Erano due anni che non usciva un nuovo romanzo con il Monterossi, la sua banda, Ghezzi, Carella eccetera eccetera.

Eccoci, finalmente. Erano due anni che non usciva un nuovo romanzo con il Monterossi, la sua banda, Ghezzi, Carella eccetera eccetera.

Non so dire esattamente perché è passato tanto tempo, ma volevo che fosse perfetto, mi piacerebbe dire – come ha fatto ogni tanto Dylan – che cercavo un suono preciso.

E’ una storia di “pesci piccoli”, con vari intrecci, svolte, cose che accadono, con una protagonista femminile, Teresa, che amo molto, che merita tutto.

Non dirò, altro, per ora, ma è un libro a cui tengo molto per vari motivi, ne parleremo, qui e altrove, ma insomma, intanto ecco l’annuncio.

Esce il 23 gennaio. Prenotatelo in libreria, sulle piattaforme online, dove volete voi. E’ per tutti i pesci piccoli e tutte le Terese del mondo.

Buona lettura

Non mi occupo della guerra, è la guerra che si occupa di me. Sono in una zona sicura, tranquilla, in altre occasioni avrei detto che la guerra la vedo al telegiornale, oggi non posso nemmeno dire questo, perché al telegiornale la guerra non c’è, o ce n’è poca, o bisogna star lì con un setaccio fine a distinguere le notizie dalla propaganda; alle immagini della terra bruciata dopo un bombardamento segue il servizio riparatore sui buoni e i cattivi, i valori dell’Occidente, cos’ha detto Biden, come si comporterà l’Iran, o l’Egitto, o l’Europa, che non si comporta mai, cioè male. L’infinitamente grande – la geopolitica mondiale, le cancellerie, le strategie – nasconde e oscura l’infinitamente piccolo, che invece è enorme, insopportabile: una famiglia sterminata, un ospedale bombardato, i feriti, i bruciati, quelli operati senza anestesia. Tento di resistere. Mi fa orrore la disputa sui morti, è come se per dimostrare l’imperativo umano di non ammazzare civili, innocenti, donne e bambini, uno dovesse sottolineare i numeri di civili innocenti, donne e bambini ammazzati. Quasi sbandierarli, a sostegno di una tesi così semplice e disarmante: non bisogna ammazzarli. Umiliante. Le ultime cifre, accettate più o meno da tutti, dicono oltre ventimila uccisi, ottomila bambini, numeri che saranno certamente aumentati quando leggerete queste righe. Si parla di cadaveri come si parla di milioni durante la manovra finanziaria: cento più, cento meno, che vuoi che sia. Penso a quelli che non rientrano nel computo dei ragionieri della guerra: quelli senza più un occhio, o una gamba, o un braccio, senza più nemmeno un barlume di futuro. Poi ci sono i negazionisti, quelli che “le bombe sono chirurgiche”, che negano l’eccidio quotidiano, che minimizzano, appena un po’ meno ripugnanti degli esaltati che teorizzano apertamente il genocidio, l’annientamento di Gaza, con dentro due milioni e mezzo di persone. “Fino all’ultimo ratto”, ha scritto una invasata suprematista su un social: sono rimasto paralizzato a leggere quelle parole, ho pensato a tutte le volte in cui ci siamo chiesti – a proposito del nazismo – come si era potuti arrivare a quel punto. Ecco. Così.

Non mi occupo della guerra, è la guerra che si occupa di me. Sono in una zona sicura, tranquilla, in altre occasioni avrei detto che la guerra la vedo al telegiornale, oggi non posso nemmeno dire questo, perché al telegiornale la guerra non c’è, o ce n’è poca, o bisogna star lì con un setaccio fine a distinguere le notizie dalla propaganda; alle immagini della terra bruciata dopo un bombardamento segue il servizio riparatore sui buoni e i cattivi, i valori dell’Occidente, cos’ha detto Biden, come si comporterà l’Iran, o l’Egitto, o l’Europa, che non si comporta mai, cioè male. L’infinitamente grande – la geopolitica mondiale, le cancellerie, le strategie – nasconde e oscura l’infinitamente piccolo, che invece è enorme, insopportabile: una famiglia sterminata, un ospedale bombardato, i feriti, i bruciati, quelli operati senza anestesia. Tento di resistere. Mi fa orrore la disputa sui morti, è come se per dimostrare l’imperativo umano di non ammazzare civili, innocenti, donne e bambini, uno dovesse sottolineare i numeri di civili innocenti, donne e bambini ammazzati. Quasi sbandierarli, a sostegno di una tesi così semplice e disarmante: non bisogna ammazzarli. Umiliante. Le ultime cifre, accettate più o meno da tutti, dicono oltre ventimila uccisi, ottomila bambini, numeri che saranno certamente aumentati quando leggerete queste righe. Si parla di cadaveri come si parla di milioni durante la manovra finanziaria: cento più, cento meno, che vuoi che sia. Penso a quelli che non rientrano nel computo dei ragionieri della guerra: quelli senza più un occhio, o una gamba, o un braccio, senza più nemmeno un barlume di futuro. Poi ci sono i negazionisti, quelli che “le bombe sono chirurgiche”, che negano l’eccidio quotidiano, che minimizzano, appena un po’ meno ripugnanti degli esaltati che teorizzano apertamente il genocidio, l’annientamento di Gaza, con dentro due milioni e mezzo di persone. “Fino all’ultimo ratto”, ha scritto una invasata suprematista su un social: sono rimasto paralizzato a leggere quelle parole, ho pensato a tutte le volte in cui ci siamo chiesti – a proposito del nazismo – come si era potuti arrivare a quel punto. Ecco. Così.